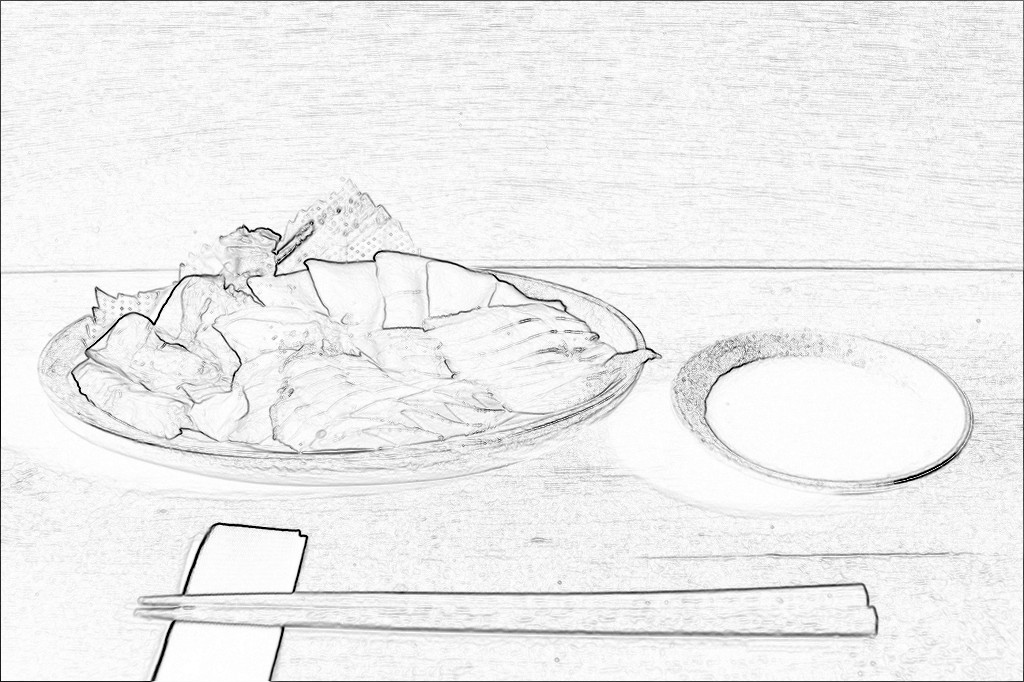

夕飯の匂いが、狭いリビングにゆっくりと広がっていた。

煮物の湯気が立ちのぼるテーブルを横目に、凛は壁掛け時計を見上げる。短針と長針が重なりかけた頃、ようやく部屋の奥から椅子がきしむ音がした。

「健斗、ご飯できたよ。」

声のトーンは努めて優しくしたつもりだった。ほんの少し張り詰めたその空気が、自分で自分を窮屈にさせる。

返事が来るまでの一拍が、まるで何年も待たされたかのように思える。

「ああ・・・あとで。」

しばらくの沈黙。それで終わりだった。

凛は、思わず手元の箸を強く握った。その言葉の短さより、声の温度の低さに胸の奥が固くなる。

「・・・あとでって、いつ?」

言い返すつもりはなかった。ただ確認したかっただけだ。しかしその言葉には焦りの棘が混じり、棘は棘として届いてしまう。

「もう少ししたら。」

ドアの向こう、まるで別の世界で話しているような声だった。

二人で暮らし始めて五年。洗剤の残りを見ただけで互いが買ってくるタイミングがおおよそ当たるほど、生活は馴染んでいた。家事の分担も、会話のリズムも、もはや説明はいらないほど自然だ。

だけど、自然はいつしか惰性と見分けがつかなくなる。五年という数字が、理解し合っている証のようで、実は、『理解できている』と錯覚させるための蓋にもなる。

凛は箸を置き、立ち上がった。

健斗の仕事が大事なのはわかる。昇進がかかっていることも、毎晩遅くまで考えていることも。コーヒーの量が増え、机周りのメモが散らかっていくのを見ればわかる。

そう、「見れば」わかることは多い。だが、彼の口から聞こえてこないものは、何一つわからない。

ようやく部屋のドアが開き、健斗が現れた。メモがびっしり書かれたノートを片手に、少し疲れた目。

「ごめん、集中してて。」

「・・・うん。」

凛は短く返した。その短さは、彼の短さを写した鏡のようだった。

「最近、仕事のことで考えること多くてさ。」

説明されても、胸が軽くならない。むしろその説明が「ほら、理由は言っただろ」と言われているような感覚になる。

「私の話、聞いてくれてる?」

「聞いてるよ。」

「じゃあ、私が何に不満があるか言える?」

一瞬、健斗の動きが止まった。

その停止の間こそ、凛にとって答えだった。

「不満って、そんなに怒ってる?」

「怒ってるって思うから聞くの?怒ってないときは聞かないの?」

問いに問いを投げている自覚はあった。でも、もう止められなかった。

「なんでそんな言い方になるんだよ。」

「そうさせてるのは、そっちじゃないの?」

言葉は互いの正しさだけを主張し、相手の胸には届かず、壁に弾かれて落ちていく。

食卓の上の湯気はすでに消え、皿の縁には冷めた水滴が残っていた。

「もういい・・・、荷物、まとめるから。」

その言葉は、凛が口にした瞬間、自分で自分に驚いた。だが、引っ込めることはしなかった。

健斗は驚きもしない。止めもしない。

ただ静かに、短く、

「・・・そう。」

その声は、聞こえているのに届かない。

凛の胸の奥に落ちていくのは、説明でも謝罪でもなく、たった一つの沈黙だった。

部屋の中で時間が動く音が消えたように感じた。

冷めてしまった料理の湯気と一緒に、二人の気持ちもどこかへ消えてしまったようだった。

「荷物の量って、意外と多いんだな。」

凛は座り込んだまま、小さくつぶやいた。押し入れから出したダンボールに服を詰め込むと、思っていたより箱はすぐに膨らんでいく。

五年分の生活の痕跡が、紙箱の側面を押し広げていた。

ベッド横の棚からアクセサリーボックス、台所下の調味料、洗面台の下のドライヤーとヘアアイロン。

手に取るたび、過去の景色が瞬間的に脳裏をかすめる。思い出は、あとでまとめて振り返ろうとするほど、胸の奥を占めて重くなる。

だが凛の中には、別の感情があった。

気まずさでも後悔でもない。

それは「私は悪くない」という確信に近いものだった。

——理解されない苦しさを、理解してほしかっただけなのに。

机の上に置いたスマホには、健斗からの連絡はない。

たとえ帰ってきても、何を話せば平行線になるかは分かっていた。

彼は自分の気持ちを言葉にしない。

そして「言わなくても分かるだろ」という空気だけはしっかりと漂わせる。

分かるはずがないのに。

凛は、テーブルに置かれた冷めた皿を見てため息をついた。捨てるにも、保存するにも気持ちが動かない。

その食事が、五年の象徴のように見える。

翌日、凛は部屋に忘れられていた弁当箱の存在に気付いた。

黒く無骨なランチボックス。健斗の好みで、シンプルで頑丈なものを選んだ。

見つけた瞬間、嫌な感情が胸をかすめた。

——こんな状況でも、持っていくのは私なんだ。

スマホを開く。

「忘れてるよ」と打ちかけ、消す。

打たないほうがいい気もする。忘れ物すら遠回しなアピールに見られそうで、再び手が止まる。

それでも、弁当を冷蔵庫に戻しながら、凛は思った。

冷めて捨てられるより、持っていった方がマシだ。

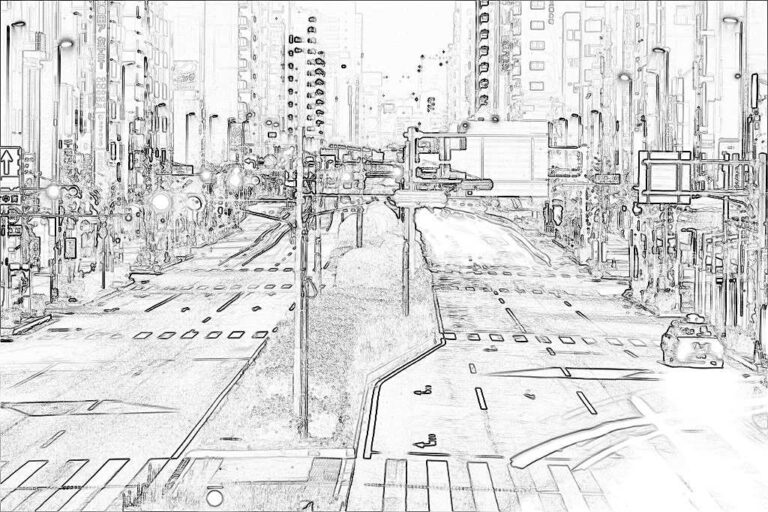

タクシーに乗り、会社の建物を見上げる。見慣れた背中の世界。お互いの未来をそこでも語り合ってきたのだと、ふと気づく。

受付で確認すると、「健斗は外出中」と告げられた。代わりに現れたのは、聞き覚えのある声。

「凛ちゃん、だよね? 健斗の同期の佐伯。」

明るく気さくな笑顔。健斗とは対照的に、言葉の距離が近い人だった。

「弁当? あいつ、最近ずっとバタついてるからなあ。」

受け取った佐伯は、少し嬉しそうに話し始めた。

「いや、ほんと頑張ってんだよ。企画のこともそうだけどさ、家の話とかすっごいしてて。」

凛は「家?」と聞き返した。

「そう、あいつ言ってたんだよ。ここが寝室で、ここが子ども部屋で——。あ、彼女、料理得意だから広めのキッチンがいいってさ。」

凛の視線が揺れた。

胸の奥のほうで、何かが静かにほどける音がした。

そんな話、聞いていない。

「仕事熱心だし、ちゃんと考えてるよ、あいつ。彼女さんなら安心だって、自慢してた。」

安心。言われたその言葉が、凛の耳に深く、重く残った。

私が安心していたんじゃなくて、安心されていたのかもしれない。

笑うことも、怒ることもできなかった。ただ、佐伯に礼を言い、建物を出た。

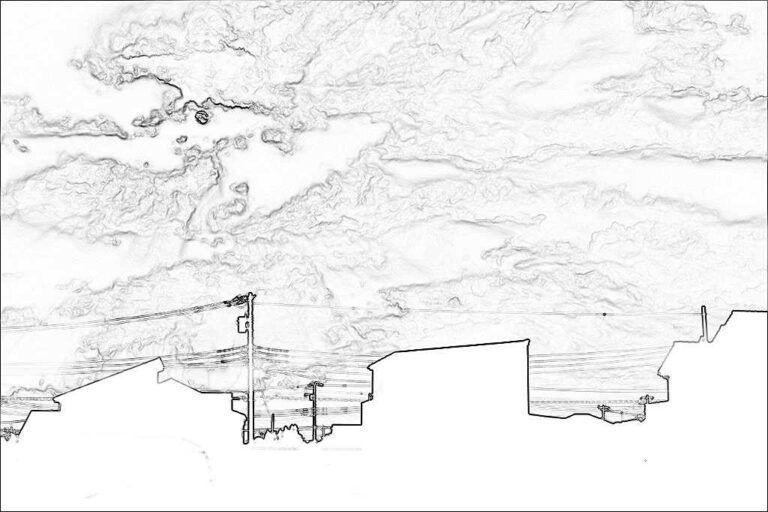

午後の冬の風が、頬に冷たかった。

歩きながら、凛はふと思った。

自分はずっと、「わかってほしい」しか言ってこなかった。

一度でも、「わかろう」としただろうか。

彼は何も言わなかった。その事実だけを武器にして、彼の沈黙を責めていた。

——沈黙にも、言葉はあったのかもしれない。

凛は胸に手を当て、ゆっくり息を吐いた。

冷えて重たく固まっていた感情が、少しだけ形を変える。

理解されたい。でもその裏には、「理解する努力をしたくない」という甘さがあったのかもしれない。

弁当を届けた帰り道、凛の足取りは少しだけ軽くなった。

けれど、心の重さはまだ半分ほど残っている。

——言葉を聞くことと、心を受け取ることは違う。

その考えが胸に芽生えた瞬間、凛は初めて「話したい」と思った。ただ怒りや責めではなく、答え合わせでもなく、少しでも歩み寄るための言葉を。

夜、部屋のドアの鍵が回る音を想像しながら、凛は準備していた言葉を胸の中でそっと並べてみた。

話し合いは、まだ始まってはいない。

でも、拒まなくなった気がした。

今度は、扉の向こう側の沈黙にも耳を澄ませられる、そんな気がした。

玄関の鍵が回る音が、夜の部屋に小さく響いた。時計は午後十時半。いつもより遅い。

凛はテーブルの上に湯気の消えた味噌汁を置いたまま、静かに座っていた。

「健斗、おかえり。」

声は落ち着いていた。怒っているふうにも、泣いているふうにも聞こえない。

健斗は靴を揃えた後、どこか探るように目線を向けた。

「・・・ただいま。」

その声にも、怯えとも緊張ともつかない影が差していた。

凛は深呼吸をし、言葉を選ぶように口を開いた。

「今日、佐伯さんに会ったの。」

健斗の肩が、微かに動いた。

「弁当のこと、話してくれたらしいね。家の間取りまで考えてたって。」

沈黙。

長い沈黙。

でも、その沈黙に今日は逃げの気配がなかった。

健斗はスーツの袖を折りながら、小さく言った。

「・・・うん。話した。」

「どうして私には言わなかったの?」

その問いは責めではなく、本当に知りたいという温度だった。

健斗は椅子に座ると、珍しく視線を逸らさなかった。

「俺さ、言葉にするのが怖かったんだと思う。」

凛は瞬きをした。怒りや反発ではなく、意外さが胸に触れた。

「怖い?」

「うまく言えなくて、ケンカになったら・・・、凛の言う理想の答えに届かなかったら、また失望させると思って。」

健斗はゆっくりと言葉を探している。その口調は、ぎこちないのに嘘がなかった。

「だから、行動なら、伝わると思った。」

「言わなくても、わかってくれるって?」

「うん。いや、正しくは、わかってほしかったんだと思う。」

凛の胸に、何か鈍い衝撃が走った。自分が健斗に求めていた言葉は、鏡のように反射していた。

――私は、理解してほしいと言い続けて、

――でも、理解する努力はしていたのだろうか。

視界が滲む。

泣かないつもりだったのに。

「健斗。・・・私、ずっと自分が正しいと思ってた。」

ぽつりと落ちる言葉は、涙より先に凛の頬を伝った。

「もっと話してほしいって、ちゃんと言ってほしいって、私の言葉ばっかり、先にあった。」

健斗がゆっくり近づいてきた。

「俺も同じだよ。わかってほしいが先だった。」

凛は思わず笑った。悲しいのに、どこか安堵が混ざる笑いだった。

「私たち、似てたんだね。」

「うん。黙ってるくせに、相手に理解を求めるところ。」

ふたりの間を満たしていた沈黙は、もう冷たいものではなかった。

そこには「逃げ」ではなく、「考える時間」があった。

凛はそっと言った。

「ねぇ、全部を言葉にできなくてもいい。でも、黙って背中を向けるだけじゃなくて、・・・少しだけでも共有してほしい。」

健斗は頷いた。

「うまく言えなくても、逃げずに話す。約束する。」

湯気の消えた味噌汁を温め直す音が、キッチンから優しく響いた。声よりも、その湯気の立ち上る様子のほうが、真っ直ぐ伝わってくる気がした。

沈黙にも、言葉があった。

それに気付けたのは、もう一度聞こうとして、もう一度話そうとしたからだった。

春の風が、ベランダの洗濯物をふわりと揺らしていた。窓を少し開けているから、部屋の中まで軽い花の匂いが入り込んでくる。

凛はカーテンを留めながら、ふとリビングのテーブルに置かれた書類に目をやった。

――新居のパンフレット。

そこには二人で囲んだ赤い丸がいくつも並んでいた。

「この部屋、日当たり良さそうだったよね。」

コーヒーのマグカップを2つ持ってきた健斗が、自然とそのパンフレットに視線を落とす。

「うん。リビングが広くて、ベランダに小さい椅子置けそうだった。凛、日向ぼっこ好きだし。」

その言葉は、あの日の沈黙とは対照的に、滑らかだった。

健斗が話す「未来」が、ようやく言葉になっていた。

凛は笑ってカップを受け取る。

「言ってくれないとわからないこと、ちゃんとあるね。」

健斗は照れたように鼻の頭を掻く。

「そうだな。伝えるって、大事だな。」

少しの沈黙。でも、そこに不安はなかった。

「・・・なぁ、凛。」

健斗がソファの横に置いていた紙袋を静かに持ち上げた。取り出された小さな箱に、凛の呼吸が止まる。

「俺、たぶん言葉はこれからも下手だと思う。たまに黙っちゃうし、不器用で、遠回りするかもしれない。」

健斗の声は、誠実に揺れていた。

「でもさ、理解してほしいって思う前に、まず凛の話を聞きたい。逃げずに、向き合うことを、続けたいって思ってる。」

箱の蓋が開き、シンプルなシルバーリングが光を受けた。

「これからも、一緒に選んでいきたい。完璧じゃなくていいから、歩きながら理解していく感じで。・・・結婚してください。」

凛の視界が柔らかく滲んだ。

涙が頬に落ちる前に、笑みが先に落ちた。

「私、言葉にしないと不安になっちゃうこと多いと思う。面倒だなって思う時、あるかもしれないけど。」

健斗が首を振る。

その仕草だけで、「思わない」と言っているようだった。

凛は指輪を手に取り、ゆっくりと頷く。

「それでも、続けたい。わかってほしい、だけじゃなくて、わかろうとすること。私も約束する。」

二人はソファに腰を下ろし、パンフレットを開いた。

どの間取りがいいか、家具はどう置くか、言葉を交わしながら、時々黙りながら、未来を少しずつ重ねていく。

窓の外では優しい風がまだ吹いていた。その風の音を聞きながら凛は思う。

理解するって、ゴールなんかじゃない。

諦めないで、向き合い続ける、その意志のことなんだ。

そしてその意志を、今この指輪と一緒に、しっかり受け取った。

春の光が差し込むリビングで、二人は肩を寄せたまま小さく笑い合った。

会話をしながら、黙りながら、理解し続けるという約束を、静かに温めていた。