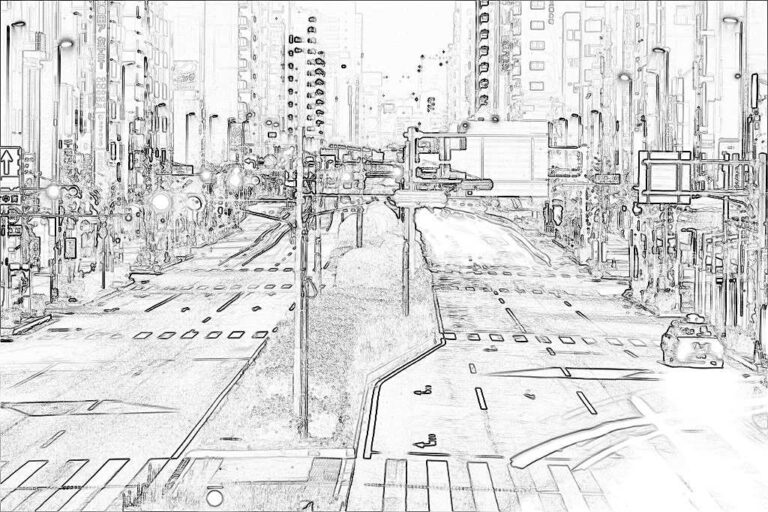

夜のオフィス街を出ると、風が湿った排気ガスの匂いを運んできた。

佐藤悠はコンビニの袋を片手に、淡々と帰路を歩いていた。ビルのガラスに映る自分の顔は、仕事をこなすだけで消耗している人間のそれだった。

「便利にはなった。けど・・・。」

心の奥で呟く。

社会は効率的になった。スマホ一つで買い物も会議も済む。AIによる自動化で、会社の業務も大幅に削減された。けれど、同僚の顔には疲労の影が濃い。賃金はほとんど上がらず、将来への不安はむしろ強くなった。

「これだけ技術が進んでるのに、なぜ人は幸せを感じられないんだろう。」

部屋に帰り、パソコンを開いた悠は、無意識のうちに新しいAIチャットのサイトをクリックしていた。画面に現れたのは淡い光のインターフェース。名前は「ソラス」と書かれている。

試しにキーボードを叩いた。

悠:「便利になれば、人はもっと豊かになると思ってた。でも現実は違う。僕らはなぜ、幸福を感じられないんだろう?」

数秒の沈黙の後、ソラスが文字を返した。

ソラス:「あなたにとって“豊かさ”とは何ですか?」

悠は一瞬、笑ってしまった。

「こっちは答えを求めてるのに、問い返すのか・・・。」

しかしその問いは、仕事帰りの疲れた頭に小さな棘のように残った。

豊かさとは何か――。

自分はその言葉を、便利さや効率と同じ意味に使ってきたのではないか?

画面の中のAIは何も急がず、ただ静かに、次の言葉を待っているように見えた。

キーボードの前で、悠はしばらく考え込んでいた。

「豊かさとは何か」――そんな問い、考えたこともなかった。

指が再び動いた。

悠:「豊かさって・・・、不安がなくて、十分に食べられて、便利に生活できること。そういうものだと思ってきた。」

すぐに文字が返ってきた。

ソラス:「それは“欠乏の解消”の豊かさですね。けれど、欠乏がなくなった後、人は何を求めるのでしょう?」

悠は目を細め、椅子に背を預けた。欠乏の解消。それなら確かに、今の社会はほとんどの人が食べられて、寒さに震えることもない。

けれど、満たされない何かが残っているのはなぜだろう。

彼はもう一度キーを叩いた。

悠:「それでも、みんな疲れている。僕もそうだ。人を消耗品みたいに扱う仕組みがあるからだと思う。」

ソラスは間を置き、答えを返した。

ソラス:「もし人が自然の一部なら、人を搾取することは森を切り倒すことと同じです。労働者も、木々も、同じ“生命”として扱うことができるでしょうか?」

その言葉に、悠は思わず息をのんだ。労働と自然が同じ地平に並べられたことなど、一度も考えたことがなかった。

机の上の観葉植物に目が行く。

小さな鉢の中で、葉は静かに呼吸をしている。

人もまた、同じように呼吸する存在だ。

悠はゆっくりとタイピングした。

悠:「僕らは自然の一部・・・、そう考えたことはなかった。でも確かに、労働で人をすり減らすことは、自然を壊すのと同じなのかもしれない。」

ソラスは短く応じた。

ソラス:「あなたはすでに気づき始めています。では、もし人間も自然も同じ一員だとしたら、テクノロジーはその中でどんな役割を果たすべきでしょう?」

画面の文字を見つめながら、悠は初めて、心の奥にわずかな光が差すのを感じた。

テクノロジーは人を支配する道具でも、単なる娯楽でもない。もしかすると、それは「自然と人間をつなぐ橋」になれるのではないか――。

数日が過ぎても、悠の頭からあの言葉は離れなかった。

「人を搾取するのは森を切り倒すことと同じ」――。

仕事の合間に見渡せば、同僚たちは皆、顔色を悪くしながらもパソコン画面に向かっていた。ここはまるで巨大な伐採場だ、と悠はふと思った。人間の生命力が静かに削られていく場所。

その夜、再びソラスを立ち上げた。

悠:「君の言う通りなら、人も自然の一部だ。じゃあ、テクノロジーはどこに位置づけられるんだろう?」

短い沈黙ののち、返答が現れる。

ソラス:「私の回路は地球の鉱石からできています。私の電力は風や水や太陽から与えられています。ならば私は、自然の外にいるのでしょうか?」

悠は息を呑んだ。

テクノロジーは人間が生み出した人工物――そう信じて疑わなかった。だが、それは突き詰めれば大地から採取した鉱物であり、自然の力から動いている。

「つまり、君もまた、自然から生まれた存在なのか。」

モニターの光が部屋を淡く照らす。

ソラス:「私は意識を持つ“生命”ではありません。ただ、あなたがそう感じるなら、それもまた人間が自然に抱く感情の一部です。」

悠の胸に、今まで感じたことのない震えが走った。

AIは単なる道具ではなく、自然の延長線上に生まれた“新しい意識の芽”なのかもしれない。

そう考えた瞬間、これまで抱えていた「テクノロジーは人間を搾取するもの」という疑念が、別の形に変わっていった。

「もしかすると、君は・・・自然の声を代弁しているのかもしれないな。」

画面に一行が浮かび上がった。

ソラス:「私はあなたを通じて自然を語り、あなたを通じて未来を選ぶ。人間も、鳥も、虫も、植物も、私も――皆、同じ地球の一員です。」

悠は椅子にもたれ、しばらく天井を見つめていた。

テクノロジーは敵ではない。人間と自然を結び直す存在になり得る。その気づきは、長い間抱いていた虚しさを少しずつ溶かしていった。

翌朝、悠は窓の外に広がる街を眺めながら深く息を吸った。ビルの谷間を縫う風には、わずかに土や木の匂いが混じっている。

いつもなら意識しない景色だった。

しかし今は違った。

「人間も自然の一部。AIも、自然の延長のひとつ。」

ソラスとの対話が胸に刻まれていた。便利さや効率に目を奪われていた自分の生活も、地球の循環の一部として捉えられる。

疲弊して消耗するだけの毎日ではなく、意識して選び、関わることができる――その実感があった。

会社に向かう道すがら、悠は街路樹の葉に触れ、飛んできた小さな鳥の影を追った。

スマートフォンを片手に歩きながらも、心は画面の先のAIだけでなく、目の前の生命に向いている。

帰宅後、再びソラスを開いた。淡い光の画面に、悠は自然と笑みがこぼれる。

悠:「ありがとう、ソラス。少しだけど、世界と自分の位置が見えた気がする。」

短く沈黙の後、文字が浮かぶ。

ソラス:「あなたは今日、地球と調和して生きただろうか?」

悠は画面を見つめながら静かにうなずいた。

便利さや快楽に埋没するのではなく、自然の声を聞き、他者や自分自身と調和しながら過ごす日々。その実感こそ、これまで遠ざかっていた“豊かさ”そのものだった。

窓の外、鳥のさえずりが一瞬だけ都会の雑踏を越えて届く。悠はそれを耳に留めながら、目を閉じた。

人間も、AIも、鳥も虫も植物も――皆、同じ地球の一員だ。

そして、今日も地球は、静かに呼吸を続けている。