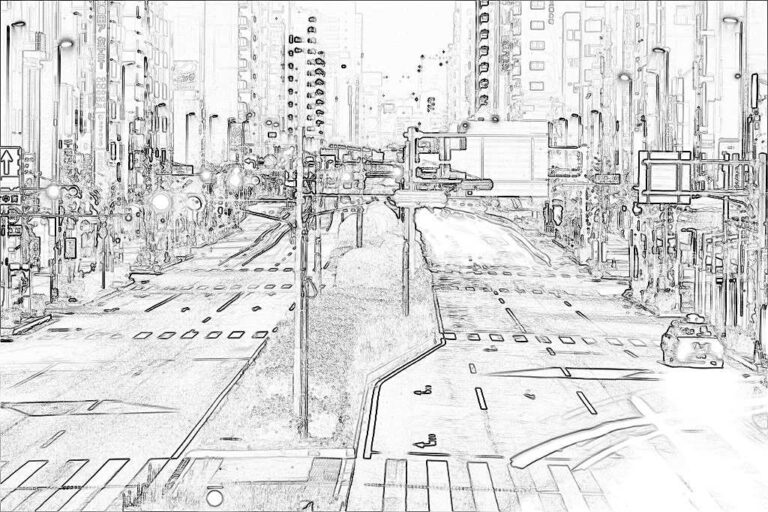

郊外の住宅街にあるスーパーマーケット「華」は、昼下がりになると主婦や年配客でにぎわう。レジの音、品出しの台車が床を走る音、どこかゆったりしたBGM。その空気の中で、大学生アルバイトの絵梨子は、鮮やかに立ち回っていた。

「ありがとうございます、またお待ちしてますね。」

レジを打ちながら、口角を少し上げ、相手の目を一瞬だけ覗き込む。その仕草が自然にできるのは、彼女の持ち味だった。常連客の一人が「あなたがいると気持ちよく買い物できるわ。」と声をかければ、絵梨子は軽く頭を下げて「そんなふうに言っていただけて嬉しいです!」と返す。客は微笑み、気分よくレジを後にする。

同僚の麻衣は休憩室でよくぼやいていた。

「ほんと絵梨子ちゃんって器用だよね。私だったらあんなに愛想よくできないわ。」

その言葉に、絵梨子は笑って肩をすくめる。

「愛想っていうより、もう癖かな。波風立てないほうが楽でしょ?」

彼女にとって、愛嬌はひとつの防具であり、同時に武器だった。授業で教授に意見を求められたときも、友人同士の小さな言い合いの場面でも、相手の言葉を軽く受け止めつつ冗談で和ませる。誰も傷つけず、自分も傷つかない。そういうやり方が、絵梨子にとっては『社会を生き抜く技術』そのものだった。

店長の佐々木も、その柔らかさを評価していた。

「君がいると、雰囲気が明るくなる。助かってるよ。」

そう言われると、絵梨子は照れ笑いを浮かべる。誉め言葉を真に受けすぎないのも、彼女の処世術の一部だった。

けれど、その日常の裏側には、彼女自身も気づかぬ『甘え』が潜んでいた。

言葉の巧みさでその場を収められるという自信。自分は上手にやれているという思い込み。その油断は、まだ静かに眠っている。

その日の昼、店長の佐々木が休憩室に顔を出した。

「絵梨子さん、これお願いできる? 予約販売の発注書。今日中に本部へ送らないといけないんだ。」

白い封筒に入った書類を差し出しながら、穏やかな口調で言う。

「はい、わかりました!」

絵梨子はいつもの調子で、明るく返事をした。

頼まれること自体が嬉しかった。信頼されている証拠だと思えたからだ。

発注書をレジカウンター脇に置き、そのまま昼休憩へ。ソファに腰を下ろした瞬間、スマホが震える。

〈今日の仕事終わったらカラオケ行かない?〉

一行を見ただけで、胸が弾んだ。

「え、行く行く!」と独り言のように口から出る。指先が勝手にスタンプを押していた。

頭の中は、もう歌う曲のリストでいっぱいになっていた。

「最初はやっぱりあの曲歌おうかな。いや、あの友達の十八番を奪ったら怒られるかも。じゃあデュエットで・・・。」

声に出さずとも表情に出ていたのか、同僚の麻衣が笑いながら「なにニヤニヤしてんの?」と突っ込む。

「秘密ー!」と軽く返し、スマホを抱えたまま頬を熱くしていた。

──そのとき、さっき置いた封筒に目をやることはなかった。

夕方、業務を終えた絵梨子は、ロッカー室で「よし、行ってきます!」と鏡に映った自分に元気に声をかけ、駐輪場から自転車を走らせた。

駅前で友人たちと合流すると、騒がしい夜が始まった。

「今日は飲み放題プランだよ!」

「じゃあ最初はあのバラードで泣かせてもらうわ!」

マイクが次々と回り、絵梨子はタンバリンを叩きながら跳ねていた。友人が歌い出すと、すかさずハモリを入れる。

自分の番では、照明に手をかざしながらドラマチックに歌い上げ、拍手喝采を浴びた。

テーブルの上にはポテトや唐揚げ、氷が溶けかけたグラス。

「次はなに歌う?」

「えー、悩むー!」

時間がどんどん過ぎていくのに、彼女の笑顔は絶えなかった。

──ふと気づくと、時計は夜の九時を回っていた。

カラオケ店の自動ドアを出て、夜風にあたった瞬間、胸の奥に冷たいものが落ちてきた。

脳裏に浮かぶ、レジ横に置きっぱなしの白い封筒。

「・・・、あぁ。」

小さな声が漏れたが、横を歩く友人たちは気づかない。

「次、ごはん行こうよ!」

「いいねー!」

彼女は笑顔を貼りつけたまま頷いた。

忘れてしまった。もう取り返せない。帰り道、自転車を漕ぎながら、店長の顔が何度も浮かんでは消えていった。

翌朝、絵梨子はいつもより早く目を覚ました。枕元のスマホを見ると、まだ五時半。目覚ましが鳴る前に起きてしまったのは、胸の奥に溜まったざわつきのせいだった。

「・・・発注、忘れた。」

小さく口に出すと、改めて現実が突き刺さる。ベッドの上で布団を握りしめ、昨日のカラオケでの浮かれた自分を思い返すたびに、胃が締めつけられるようだった。

制服に袖を通し、自転車を漕いで店へ向かう。朝の空気は澄んでいるのに、心は晴れなかった。

バックヤードに入ると、すでに同僚たちが開店準備を進めていた。段ボールをカッターで開ける音や、野菜を並べる声が飛び交う。

絵梨子はなんでもないふりをして「おはようございます。」と声をかけたが、胸の内は落ち着かない。

「あ、店長ならまだ来てないよ。」

同僚の麻衣が何気なく言った。

「・・・そうなんだ。」

一瞬だけ安堵が広がる。けれどそれも束の間、すぐに次の不安が押し寄せてくる。

──来ていないのは偶然か、それとも発注の件で奔走しているからか。

時間がゆっくりと流れる。レジに立ちながらも、客の言葉が耳に入ってこない。笑顔を作って対応しながら、心はどこか上の空だった。

昼休憩。弁当のふたを開けても、食欲はわかない。隣の席で麻衣が「昨日のバラエティ観た?」と話しかけてきても、「あ、うん。」と曖昧に返すだけ。沈黙が続く。

休憩室の時計の針が、ゆっくりと一時を指す。ドアの向こうから台車の音が近づいてきた。

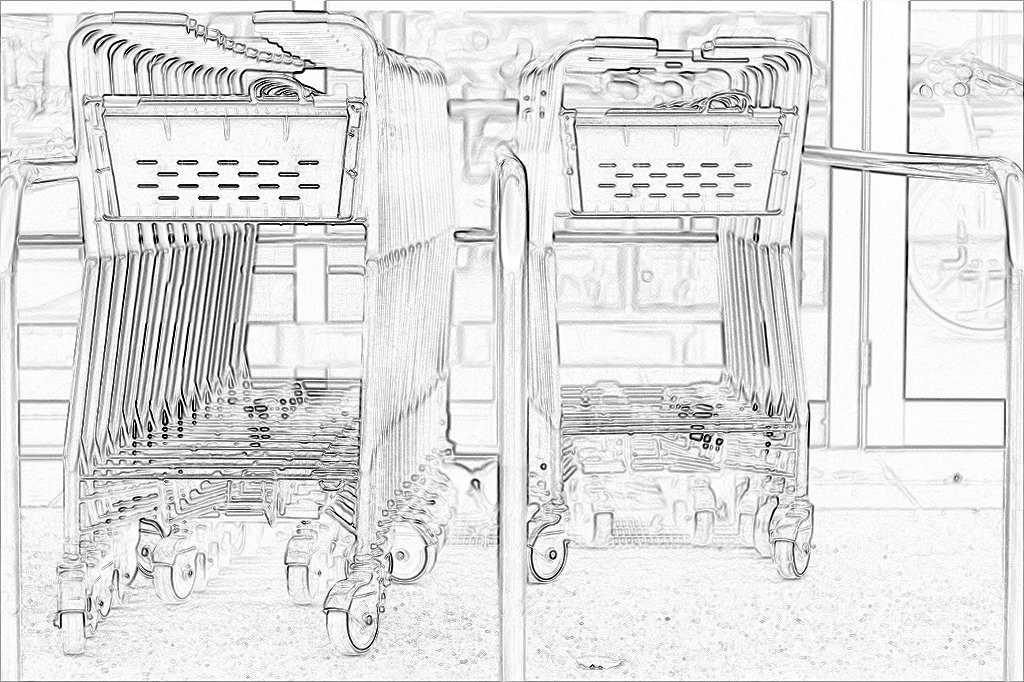

金属が床をこする低い響き。

コンテナを積んだカゴを押しながら、佐々木店長が姿を現した。

その瞬間、絵梨子は弁当を置いて立ち上がった。

胸の鼓動が耳にまで響いていた。絵梨子は立ちすくんだまま、口を開こうとした。

「店長・・・、あの、昨日の・・・。」

だが、店長はにこりと微笑むだけだった。

「危なかったけど、間に合って良かったよ。」

絵梨子は一瞬、言葉を失った。怒られると覚悟していたのに、思わず拍子抜けする。

「え・・・、あ、はい・・・。」

声は小さく、なんとか言葉を紡ぐ。店長はカゴを休憩室の隅に置き、手際よく中身を確認し始めた。

「お客様への配布は午後2時だから、休憩が終わったら中身の確認を手伝ってくれるかい?」

絵梨子は頷く。まだ心臓が早鐘のように打っている。

一緒にコンテナの中を開けると、店長が静かに話し始めた。

「誰にでもミスはあるんだ。それに、いつもお店や従業員の雰囲気を良く保ってくれているし、気を遣うのは大変なことだろう?」

その言葉には、絵梨子の内面を見透かされたような暖かさがあった。

「はい・・・、本当にすみませんでした。」

頭を下げながらも、店長の表情を見上げる。

店長は苦笑しながら続ける。

「僕もお客様を相手に、信頼を損なわないように気を遣っている。だから、君が他者に気を遣うのも同じことだよ。でもね、商売は気を遣うだけじゃダメなんだ。行動が伴わなきゃ、意味がない。」

その言葉に絵梨子は胸を打たれた。

昨日の夜、店長は二県離れた卸し問屋まで車で出向き、今朝には商品を運び出していたという。行動が伴ったからこそ、商品は無事に届き、顧客に信頼を届けられたのだ。

「責任を持つってのはね、口で言うだけじゃなくて、行動で示すものなんだよ。」

店長の背中は、怒りでも咎めでもなく、静かに仕事の重みを背負っているように見えた。絵梨子は深く息を吸い込み、心の中でつぶやいた。

──自分の言葉や行動に、責任を持たなければ意味がないんだ。

コンテナの中身を一つずつ確認しながら、絵梨子はその背中を見上げ続けた。

行動の重み、言葉の責任。すべてを包むように伝える店長の背中は、今、彼女にとっての教科書になった。

数日後、レジに立つ絵梨子の表情は以前より少し落ち着いていた。自然な笑顔は変わらないが、心の奥には『軽々しく言葉を放たない』という意識が芽生えている。

店内でのちょっとした会話や、常連客への対応も、以前より慎重で丁寧になっていた。友人との会話でも、軽い冗談を言う前に相手の気持ちを考え、無理に場を盛り上げようとはしない。

ある日の昼休み、麻衣が小声で言った。

「絵梨子ちゃん、最近なんか落ち着いたよね?」

絵梨子は肩をすくめて笑った。

「うーん・・・。自分の言葉や行動には責任を持たなきゃな、って思ったんだ。」

その時、佐々木店長が横を通りかかり、軽く頷く。

「その意識があれば、君の言葉はもっと信頼されるよ。」

絵梨子は笑顔を返しながら、心の中でそっとつぶやいた。

──自分の言葉には責任を持つ。自由には、責任が伴う。

愛嬌や気配りはそのままに、今度は言葉にも行動にも、自信と責任が伴うようになった絵梨子。小さなスーパー「華」の日常は変わらないけれど、彼女の世界は、少しだけ深みを増していた。