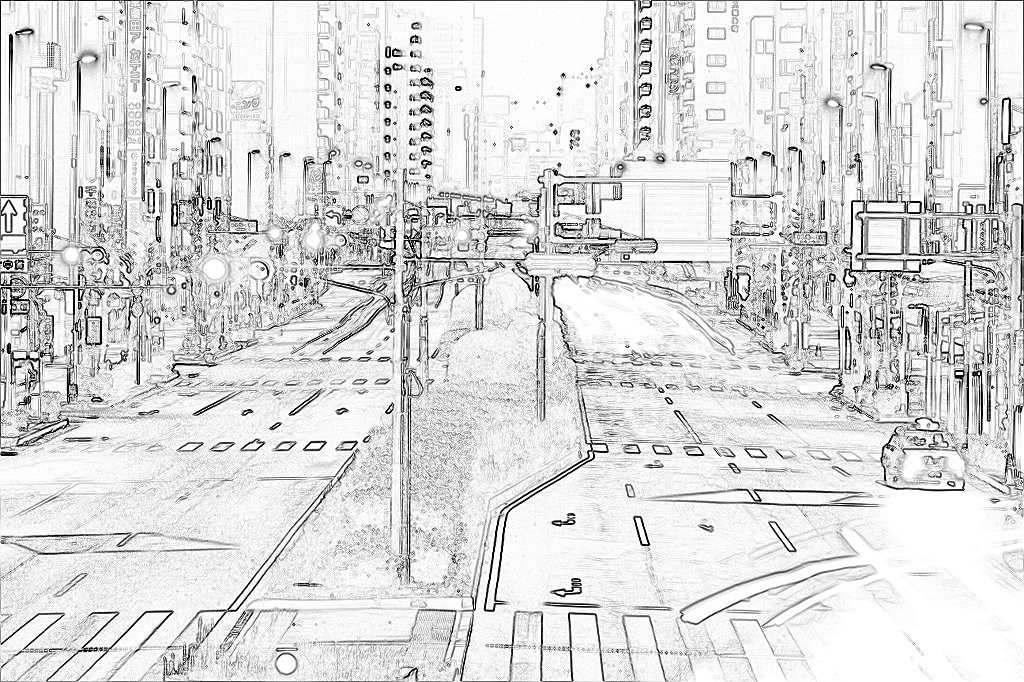

夜明け前の墨田川沿い、街はまだ眠りの底にある。ガード下の街灯がひとつ切れて、そこだけ闇が濃く沈んでいた。タクシー会社「みやこ交通株式会社」の営業所を出た矢島徹(やじま・とおる、六十二歳)は、いつものようにハンドルを握り、無言のままスイッチを入れた。メーターの赤ランプが灯り、彼の一日が始まる。

矢島は三十年以上、同じ街を走ってきた。浅草の観光客も、錦糸町の酔客も、病院へ急ぐ老人も、彼の車の後部座席に座った。かつては仲間同士で無線が飛び交い、街の地理を体に刻むことがドライバーの誇りだった。しかし今は配車アプリが主流で、若いドライバーはタブレットの地図ばかりを見ている。矢島は内心で苦笑する――「俺たちの時代は、もう終わりに近いな」と。

道路は静かだった。信号で止まるたび、腰の鈍痛がじわりと広がる。二十時間近い隔日勤務に、六十を越えた体は正直に悲鳴を上げる。医者からは「椎間板ヘルニア予備軍だ」と脅されているが、定年まであと三年、持ちこたえられるかはわからない。だが矢島は、どこか諦めきれない気持ちでアクセルを踏み込む。

午前三時をまわると、錦糸町駅前のロータリーに酔客が現れはじめた。スーツのネクタイを緩めた中年男がふらつきながらドアを開け、「上野まで」とだけ言って後部座席に沈み込む。彼の酒臭い息が漂う。矢島は何も言わず、車を走らせた。

客が降り、再び車内が空になったときの沈黙――それこそが矢島にとって最も落ち着く瞬間だった。孤独はつらくもあり、自由でもある。ハンドルを握る限り、行き先を決めるのはいつも彼自身だ。

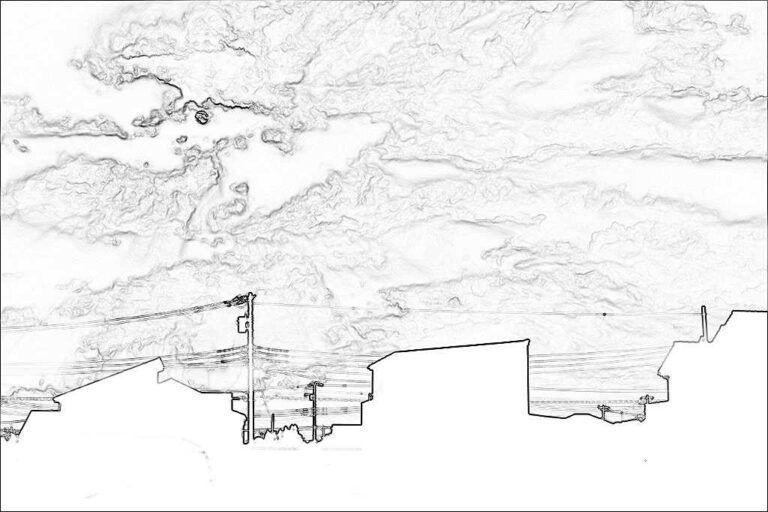

窓の外では、夜明けの気配がじわじわと街を染めていく。川面に映る朝焼けを横目に、矢島は深く息を吐いた。

「さて、もうひと稼ぎするか。」

彼の孤独な一日は、まだ始まったばかりだった。

午前五時、夜明けとともに街がざわめき始める。矢島は両国橋を渡り、築地方面へ車を走らせた。市場の活気は昔に比べれば落ち着いたものの、魚を積んだトラックや仕入れ帰りの料理人が早朝の空気を占拠している。タクシーを拾う姿もちらほら見える。

最初に乗せたのは、包丁ケースを抱えた若い板前だった。二十代前半、まだ白衣が新しい。行き先を告げる声は張りがあるが、どこか不安が混じっている。

「新橋までお願いします。」

矢島はバックミラー越しにうなずいた。

「僕、今日から新しい店なんです。」

「そうか、最初の日か。遅れるなよ。」

短いやりとりの後は静かな車内。新橋の裏路地に着くと、青年は深呼吸して降りていった。ドアが閉まる瞬間、彼の背中に漂った緊張感を、矢島はなぜか自分の若い頃と重ねていた。

次の客は、病院の前でタクシーを待っていた老婆だった。杖を握る手が細い。

「すまないねぇ、押上の自宅まで。」

車内はしばらく、咳払いとシートの軋む音だけ。到着すると、老婆は小さな声で「運転手さん、ありがとう」と言った。矢島はその「ありがとう」に重みを感じた。病院と家を往復する日々の中で、タクシーが唯一の安心なのだろう。

昼近く、浅草雷門の前では観光客が列をなし、通りは賑わっていた。矢島の車に乗り込んだのは外国人の夫婦。片言の日本語と身振りで「東京タワー!」と告げる。渋滞の首都高を走りながら、夫婦は窓から見えるスカイツリーを指差して歓声を上げていた。彼らの無邪気な笑い声に包まれると、矢島は不思議な安堵を覚えた。言葉は通じなくても、目的地へ導くことはできる。それだけで十分だ。

その日の最後の乗客は、スーツ姿の中年男だった。仕事に疲れ切った顔で、「品川まで」とだけつぶやく。矢島は黙ってハンドルを切り、車を走らせた。道中、男は携帯電話で部下を叱り飛ばしていたが、品川駅に着くとふと黙り込み、支払いの際に小さく「助かりました」と言った。その一言が矢島の胸に残った。

日が傾き、再び街にネオンが灯る。矢島は心の中で反芻する。

――俺は人を運んでいる。ただの距離じゃない。あの青年には未来を、老婆には安堵を、観光客には驚きを、サラリーマンには一息を。

この車の後部座席に流れるのは、人生の断片だ。矢島はそれを静かに受け止め、ハンドルを握り続ける。

「人を運ぶってのは、そういうことだ。」

誰に聞かせるでもなく、彼はつぶやいた。

午後の錦糸町。街のざわめきは朝とは違う、忙しさと苛立ちを帯びた色に染まっていた。矢島徹は営業所の駐車場で車を停め、灰色の空を見上げる。窓越しに見える若手ドライバーたちは、皆タブレット片手に配車アプリの指示を追っている。地図の青い点が次々と動くたび、矢島は胸の奥で小さな違和感を覚えた。

「矢島さん、そろそろこっちも覚えないと置いていかれますよ。」

同僚の木田が笑いながら言う。二十代後半、まだ未熟だが勘の良いドライバーだ。

「置いていかれる、か。まあな。」

矢島は短く答え、車に戻った。胸の中には、言葉にできない焦燥感が渦巻いている。

その日の夕方、浅草通りで自動運転タクシーの試験走行に出くわす。小さな四角い車体に搭乗者は一人、道路を滑るように進む。矢島は信号待ちの間、バックミラー越しに見つめた。

――この街を、俺のハンドルでしか運べない人がいるのに。

心の奥底で、小さな怒りと哀しみが混ざり合った。機械には速さも正確さもある。しかし、客の表情の微妙な変化に気づき、道を選び、言葉を交わして安心させることはできない。

夜、営業所に戻ると、同僚たちは仕事の効率や歩合の話で盛り上がっていた。

「もうすぐアプリだけで仕事が回るって話ですよ、矢島さん。」

「そうかもしれねぇな。」

矢島は静かに返す。言葉にするのもためらわれる、この胸のもやもや。誇りも経験も、やがて無用の長物になるのかもしれない。

深夜、川沿いの道を走りながら、矢島はふと思った。今まで何十年も、街と人々を運んできた自分の仕事の価値は、果たして消えてしまうのか。けれども、先日乗せたあの老婆、青年、観光客の顔が浮かぶ。

――ああ、俺には、俺にしかできないことがある。

ハンドルを握る手に力を込める。たとえ時代が変わろうとも、この街の物語の一部を運ぶ仕事は、まだ消えてはいない。

車内の時計が午前零時を回ったころ、矢島は小さくつぶやいた。

「変わるもの、変わらないもの・・・。まだ、見届ける価値はある。」

深夜の両国橋。矢島の腰は鉛のように重く、長時間の運転で痛みがひびいていた。ハンドルを握る手に力を込めるたび、指先に痺れが走る。

その夜、最初の乗客は酔った若者たちのグループだった。大声で騒ぎ、タクシーの車内を揺らす。

「もっとスピード出せよ!」「そっちじゃねえ!」

矢島は無言でアクセルを踏む。心の中では、かつてなら即座に注意したかもしれないが、今は疲労と苛立ちでそれも面倒に思えた。乗客が降りた後、車内には吐き捨てられた空気と酒の匂いだけが残る。

次に遭遇したのは、首都高で飛ばす若いドライバーだった。追い越しざまにクラクションを鳴らされ、危うく衝突しかける。矢島はブレーキを踏み、体の奥で冷や汗が流れた。心臓がバクバクと音を立てる。

――俺ももう、こんな危険にさらされる体じゃないのに。

車内の静寂が、矢島の疲労をさらに際立たせる。何十年もこの仕事に誇りを持ってきたはずなのに、最近は「自分の価値はもうないのかもしれない」と思う瞬間が増えていた。老いと時代の変化に、誇りは揺らぐばかりだった。

そのとき、川沿いの道で迷子になった外国人観光客を見つけた。小さなスーツケースを抱え、不安げに周囲を見回している。矢島はゆっくりと車を停め、窓を下ろす。

「どこへ行きたいんだ?」

片言の英語で説明を受け、浅草寺まで案内することになった。道中、観光客は指差しや笑顔で街を楽しむ。矢島は自然と会話を重ね、道順を変えながらも安全に目的地へたどり着かせた。

客が降り、笑顔で手を振る瞬間、矢島は静かに息を吐いた。疲れや痛みは残る。しかし、誰かの不安を取り除き、安心を届けることは、この手にしかできない。

――そうか、まだ俺には、俺にしかできないことがある。

夜風が車窓を揺らし、川面に街灯が揺れる。矢島はハンドルに手を戻し、深く息を吸った。誇りは揺らいでも、消えてはいなかった。

「さあ、あと少しだけ、頑張るか。」

彼の孤独な夜の走行は、静かに続いていった。

冬の夜、錦糸町駅前のロータリーに冷たい風が吹き抜ける。矢島徹は営業所の駐車場でタクシーに乗り込み、最後の勤務を静かに始めた。退職まであと三日。街はいつも通りざわめいているが、彼の胸には妙な緊張と寂しさが混ざっていた。

その夜、乗り込んできたのはスーツ姿の若い女性だった。手元には小さなカバン。目的地を告げる声は控えめだが、どこか疲れがにじんでいる。

「大手町までお願いします。」

車が走り出すと、彼女は窓の外をじっと見つめたまま何も話さない。矢島は無理に会話を振らず、ただ道を選び、信号に注意しながら車を走らせた。

数分後、彼女が小さく息を吐いた。

「今日、上司に怒鳴られて。もう、会社に行きたくない気分で・・・。」

矢島はゆっくりとハンドルを握り直す。

「そうか。大丈夫だ、ここは安全だ。目的地までは安全に運ぶから。」

短い言葉だが、車内には温かさが生まれた。彼女は少しだけ笑い、肩の力を抜いたように見えた。道を進めるうち、矢島はふと思った。何十年も、こんな風に人の不安や疲れを運んできたのだと。事故もトラブルも多かった。しかし、この瞬間の小さな安堵が、すべてを支えていたのだ。

大手町のオフィス街に到着し、車を停める。彼女は扉を開け、振り返って言った。

「ありがとうございました。行ってきます。」

その一言が、矢島の胸に静かな光を灯す。

タクシーのエンジンを切り、矢島は深く息をついた。夜空に明かりが散らばる街を見つめながら、独りごちる。

「人を運ぶってのは、距離じゃなく、心だ。時代がどう変わろうと、これだけは俺にしかできない。」

その夜、矢島徹は最後の乗客を送り届けた後、営業所の駐車場でハンドルをそっと置いた。孤独はまだそこにあったが、自由もまたあった。長い年月、街と人を運び続けた彼の誇りは、静かに確かに胸に残っていた。

冬の風が吹き抜ける中、彼は夜の街に向かって小さく微笑む。

「さて、俺の走る日々も、ここまでか。」

街の灯りが、ゆらりと彼の影を映した。孤独と自由を抱えた老ドライバーの一日は、静かに幕を閉じた。