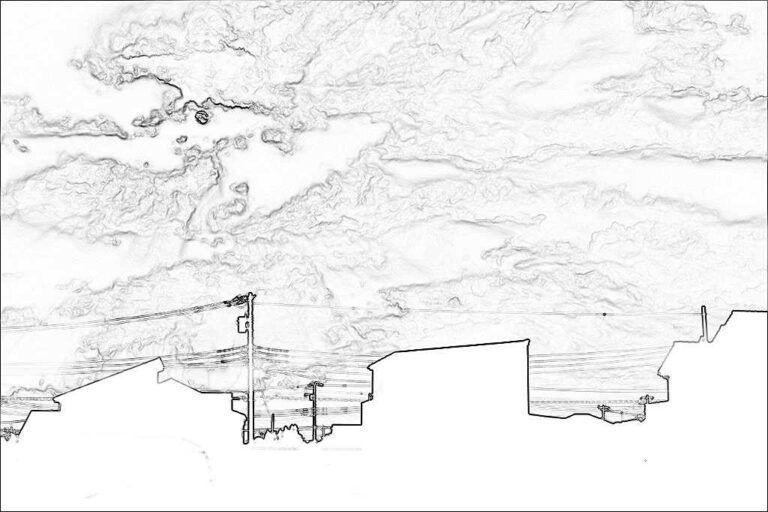

嵐の夜は、まるで街全体を呑み込む怪物のようだった。

窓ガラスを叩く無数の雨粒が、金属のような音を立てて響く。外から吹き込む風は低いうなりを伴い、家の壁を揺らしている。

稲光が一瞬、部屋を真昼のように明るくし、次の瞬間には雷鳴が腹の底に響くように轟いた。

眠ろうとしても、外の音が耳の奥で暴れ回り、浅い眠りを何度も破った。時計の針を追いかけるような長い夜。やっと目を閉じたときには、いつの間にか嵐は遠ざかっていた。

目が覚めると、部屋は妙に静かだった。静けさが、耳の奥で重くのしかかる。

枕元のスマホを手に取ると、画面は真っ黒。電源ボタンを押しても、なんの反応もない。

「・・・ん、充電、切れたか?」

寝る前にケーブルにつないだはずなのに。嫌な予感がしてコンセントから抜き差ししてみるが、画面は沈黙を保ったままだ。

キッチンに向かうと、冷蔵庫のモーター音がしない。電子レンジも電子時計も、どれも息を潜めている。

窓の外に目をやると、信号は消え、近所の家々も暗いままだ。

「停電・・・?」

口にした言葉は、冷たい朝の空気に溶け、なんの答えも返ってこない。

嵐の後に訪れたのは、安堵でも歓喜でもなく、音のない世界だった。

それが、どこか不自然で、落ち着かない。

食料を確保しようと外に出ると、街はまだ寝ぼけたような顔をしていた。

信号は消え、店のシャッターは半分だけ開いている。空気は冷たく、昨日の嵐の名残を含んだ湿った匂いが漂っていた。

わずかに営業している店には、すでに人の列ができていた。

「慌てずにお願いします!」

店員の声が、列の端まで届く。

人々は互いに距離をとり、無言のまま少しずつ前へ進んでいた。

列の中ほどで、見慣れない年配の男性と目が合った。やせた体に色あせた帽子をかぶり、片手には紙袋だけを持っている。

その男性は、ふいに口を開いた。

「いやあ、こうなると昔を思い出すよ。」

「昔・・・、ですか?」

「うん。子どものころはね、停電なんてしょっちゅうだった。夏はろうそく、冬は焚き火。電気がない夜は、暗くても、人の声がよく聞こえたもんだ。」

男性は目尻に皺を寄せ、懐かしむように笑った。

なんて返せばいいか迷い、曖昧にうなずく。

「今は便利すぎて、ひとつ止まっただけで困っちまう。でもね、便利が人を強くするとは限らないんだ。」

その言葉は、列のゆっくりとした進みよりもずっと深く、自分の胸に沈んだ。次に顔を上げたとき、男性はもう別の通りへと歩いて行き、姿は見えなくなっていた。

家に戻ると、静かな部屋が待っていた。

スマホも繋がらない、テレビも映らない。時間が止まったような空気の中、ふと棚の隅に積まれた漫画の背表紙が目に入る。何度も「そのうち」と思いながら読まなかった全巻セット。

最初のページをめくると、紙の匂いとインクのかすかな香りが鼻をくすぐる。

ページをめくる音が、やけに大きく響く。

読み進めるうち、物語の世界が嵐の残骸を忘れさせ、ページを閉じたときには心地よい疲れが残っていた。

ふと窓の外を見ると、夕暮れが空を染めている。柔らかな橙色が壁を照らし、外の空気はどこか穏やかだった。それでも、胸の奥にはあの男性の言葉が残っている。

『便利が人を強くするとは限らない。』

その一言が、日常の輪郭を少し変えて見せていた。

夜。

部屋の中は、手を伸ばしても何も見えないほどの闇に包まれていた。

机の引き出しを探り、ローソクと箱入りのマッチを取り出す。擦る音とともに、小さな炎が生まれ、その光がゆっくりと部屋を照らしていく。

オレンジ色の灯りは、電球の光とは違って柔らかい。壁や天井に揺れる影は生き物のようで、部屋の空気が少し温かくなる。

耳を澄ますと、外からは風が木々を揺らす音だけが聞こえた。

静けさが、妙に落ち着かせてくれる。

机に肘をつきながら、昼間の列で聞いた年配の男性の言葉が再び浮かぶ。

『便利が人を強くするとは限らない。』

その一言が、炎と一緒に胸の中で揺れていた。

翌朝も停電は続いていた。

「このまま家にいても仕方ないな・・・。」

そう思い、軽く身支度をして外に出る。

通りの向こうに、作業用のトラックが数台停まっていた。高所作業車のアームが伸び、その先で作業員が電線を交換している。額に汗をにじませ、工具を持つ手は迷いなく動く。

きっと彼らの家も停電しているはずなのに。

その姿を見ていると、「自分にもできることがあるんじゃないか」という思いが湧いてきた。

一度自宅へ戻り、ペットボトルのお茶を数本リュックに入れる。

冷蔵庫が止まっているので常温だが、構わず持って再び現場へ向かった。

「よかったら、どうぞ。」

差し出すと、作業員のひとりが笑顔で受け取った。

「ありがとうございます、助かります。」

その声は、朝の冷たい空気の中で温かく響いた。

ローソクの小さな炎が心を落ち着かせた夜と、今この瞬間に感じる温もりは、形は違っても同じように胸を満たしていた。

午後、部屋でじっとしていると、静けさの中に低い唸りが混じった。

「・・・?」

耳を澄ますと、それはエアコンの作動音だった。

同時に、沈黙していたスマホが震え、通知が雪崩のように流れ込んでくる。冷蔵庫が低いモーター音を響かせ、電子時計の数字が光を放つ。たった数秒で、家中が息を吹き返した。

電気が戻ったのだ。

窓の外では、通りを歩く人々が顔を見合わせ、笑みを交わしていた。子どもの歓声が聞こえ、家の中からはテレビの音が漏れてくる。街がゆっくりと、いつもの顔を取り戻していく。

けれど、その光景を見ながらも、胸の奥は少しだけ寂しかった。

ローソクの灯りの下で感じた静けさ。年配の男性の「便利が人を強くするとは限らない」という言葉。そして、作業員にお茶を手渡したときの温かい笑顔。

あの時間があったからこそ、今この明るさがいっそう眩しい。

便利さはありがたい。でも、そこに甘えてばかりでは見えないものがある。

スマホの画面を閉じ、立ち上がった。棚の上には、読み終えた漫画の全巻セットが並んでいる。

外はまだ明るい。夕暮れまで少し時間がある。

「少し・・・、散歩でもするか。」

復旧したばかりの街を歩きながら、心の中でそっと呟いた。

当たり前が戻ってきた日——それは同時に、当たり前の価値を知った日でもあった。